Merci messieurs DuponKen

Sous ses airs de fable, le nouveau film d’Alpbert Dupontel nous dit ce qu’on peut faire lorsqu’on a du pouvoir.

Et le nouveau film de Ken Loach nous dit ce qu’on peut faire lorsqu’on n’en a pas.

Bien sûr, on leur répondra qu’il est facile de donner des leçons, et que si un film (ou un livre, un tableau, une chanson…) pouvait changer les choses, ce serait fait (ou interdit) depuis longtemps.

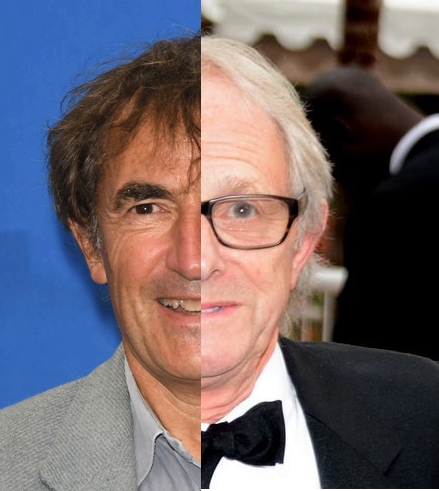

J’ai déjà rendu hommage à M. Dupontel (ICI), j’ai apprécié ses propos sur Thinkerview, et je pense l’honorer aujourd’hui (lui seul acceptera ou pas) en le rapprochant de M. Loach (je reconnais toutefois que le montage photo ci-dessus est esthétiquement critiquable).

Quant à nous, pauvres petits rien-du-tout, continuons gaîment de voir des films, de lire des livres, de regarder des tableaux et d’écouter des chansons, tant que nous pouvons.

Par exemple, je lis Le Royaume désuni, de Jonathan Coe, traduit par Marguerite Capelle.

Because of You

Une nouvelle chanson des Beatles – la dernière sans doute – vient de sortir.

Au-delà du caractère événementiel de l’info, de la prouesse technique réalisée, ce qui me touche c’est la date.

Bousculés par l’agenda israélo-palestinien, lui-même secoué par la tempête Ciaran, les médias n’arrivent plus à rendre compte de la guerre en Ukraine et encore moins des soubresauts environnementaux, judiciaires, policiers, financiers, moraux, des petits gars qui nous gouvernent ou aimeraient tant nous gouverner.

Et c’est pourtant maintenant, au cœur de cette période (que chacun peut colorer de sa propre nuance de noir) que Paul et Ringo ont décidé de sortir leur petite chanson.

Il n’y avait pas d’urgence.

John, à l’origine du morceau, est quand même mort depuis plus de 40 ans.

George, qui a payé son écot en guitare rythmique, l’a suivi depuis plus de 20 ans.

Peter Jackson lui-même (rassurez-vous, il n’est pas mort) a traité la cassette de John pour en isoler son chant voici au moins 4 ans, parallèlement à son documentaire Get Back.

Bref, on aurait pu attendre encore un peu, voir comment les choses se tassent sur les multiples champs de bataille qui se poussent du coude pour occuper l’espace médiatique, mais non : « Allez, Ringo, a dit Paul, on y va, on la sort quand même, ça ne peut pas leur faire de mal. »

Du haut de ma petite passion pour la musique en général, et pour celle des Beatles en particulier, je leur dis merci.

Merci de nous montrer aujourd’hui qu’il est possible de mettre toute son énergie, toutes ses tripes, toute sa haute technologie, non pour tuer son prochain ou faire valoir ses droits, mais pour partager quelque chose de beau qui touche. Je ne suis pas naïf, il y a certainement des sous à la clé, mais quand même, c’est beau et ça touche.

Merci de nous témoigner aujourd’hui, surtout aujourd’hui, qu’être humain c’est aussi se montrer capable de ça. Ressusciter deux morts, rendre leurs voix audibles, les accompagner dans leur long chemin jusqu’à nos oreilles.

Merci de nous rappeler que dans le marigot puant de nos vilenies surnagent quelques fleurs en boutons qu’un peu de talent et de pugnacité font éclore.

L’émotion qui m’a étreint en voyant, dans le mini-doc sur la fabrication du morceau, Paul, George et Ringo écouter la petite chanson de leur vieux copain mort sur une cassette crachotante, n’est pas étrangère à celle que j’éprouve en apprenant telle explosion, tel massacre, telle tempête.

Ils sont à la fois tristes et nostalgiques, ces trois musiciens, mesurant à la fois leur perte et l’intensité du bonheur qu’ils ont partagé, la puissance de ce qu’ils ont créé. Quelques notes sauvées, pour cœurs déchirés.

Tout cela, c’est de l’humain. On ne choisit pas. On prend, c’est comme ça.

Merci donc, quand le désespoir monte ses embuscades, de nous rappeler qu’il y a cela aussi en nous, un peu de Beatles (ou de Stones, si vous y tenez), de Van Gogh, de Franquin, de Vinci (pas les autoroutes, merci), de Mozart ou de Michel-Ange (ajoutez qui vous voulez.

C’est là, en nous et autour, dans des sourires de gamins et des larmes d’anciens, jamais loin de la surface.

Merci, John, Paul, George, Ringo et tous les autres, merci aussi à ceux qui savent écouter, regarder, aimer, par-dessus tout.

En ce moment je lis Timika, western papou, de Nicolas Rouillé aux excellentes éditions Anacharsis.

Que lâchent nos digues !

Si Hitler, Staline et Pol-Pot (pour ne citer qu’eux) sont en enfer, il me semble fort possible de les voir en sortir bientôt avec les honneurs car, collectivement, nous faisons pire aujourd’hui. Pire, non sous l’angle du solde comptable des méfaits, mais parce que nous savons ce qui a déjà été réalisé, et nous empruntons pourtant le même chemin, bardés souvent des mêmes prétextes.

Pendant vingt et quelques années, dans mon petit monde intérieur on m’a surtout appelé Papa. Par la grâce d’un divorce me voici de nouveau rendu à moi-même, sans autre fonction qu’être ce que je fais de moi au jour le jour, sans autres devoirs que ceux auxquels je m’astreins de ma seule volonté.

Bien sûr, je conserve une éminente position paternelle que même la mort ne m’ôtera pas. Mes fils savent qui a foulé le chemin avant eux. Ils n’ont plus le même besoin de père, chacun éclaire sa propre route.

Le sentiment d’appartenir à nul autre qu’au genre humain permet de se sentir aussi bien russe qu’ukrainien, migrant que législateur ou policier aux frontières…

Chacun a ses raisons : en voilà une banalité ! Il me semble moins trivial d’en être traversé, de sentir en soi les raisons de chacun. Sortir du « je suis ceci, ou cela… » qui sous-entend « je ne suis que… et je ne suis pas… » pour accéder à plus large appartenance. S’ouvre alors la porte de la compassion, domaine infini.

Ce sentiment ne nous tirera pas le cul des ronces – comme l’énonce une ancienne éditrice – mais apaise la colère, si ce n’est la douleur.

Se souvenir aussi que l’impression que rien ne change n’est qu’une illusion. Le changement est la seule règle qui nous régit.

J’ai récemment lu – avec difficultés d’abord, puis un intérêt grandissant – le dernier roman de Cormac McCarty, et je ne résiste pas au plaisir d’en citer ce passage plein d’à-propos :

Les horreurs du passé s’émoussent, et ce faisant nous rendent aveugles à un monde qui se précipite vers des ténèbres excédant les hypothèses les plus amères. Ça promet d’être intéressant. Lorsque l’avènement de la nuit absolue sera enfin reconnu comme irréversible même le plus froid des cyniques sera étonné de la célérité avec laquelle toute règle, toute restriction qui maintient debout cet édifice branlant sera abandonnée et toute déviance adoptée avec enthousiasme. Ça devrait être un sacré spectacle, si bref soit-il.

Cormac McCarthy – Le Passager – L’Olivier, 2023 / The Passenger, 2022, traduction de Serge Chauvin

Oui, Cormac, cela promet d’être intéressant, désolé de ne pas vous compter parmi les spectateurs. Hélas, une complaisance générale dans la haine et la souffrance empêchera la plupart d’entre nous de profiter du spectacle. Voici le moment de ne pas résister à l’envie de citer N.N. Taleb :

Vivre aujourd’hui sur cette planète nécessite beaucoup plus d’imagination que nous ne sommes programmés pour en avoir. Nous manquons d’imagination et nous la réprimons chez les autres.

Nassim Nicholas Taleb – Le Cygne Noir – 2008, les Belles Lettres, traduction de Christine Rimoldy (The Black Swan, 2007)

Ayant passé quelques jours loin de tout réseau, j’ai lu entre autres Le Silence et la colère, de Pierre Lemaitre, et je le remercie pour ces bons moments passés ensemble.

Bordèlement

Face à la bordélisation ambiante, prendre la parole pour aigrir un peu plus l’atmosphère ne me semble pas être le lot d’un honnête homme.

Autant rapporter la parole d’un autre.

Je l’ai trouvée dans un livre pas d’aujourd’hui, à vous de faire le lien avec une guerre en cours, des manifestations policées ou une pyramide électrique :

J’ai envie de prendre ma couronne de Français et de la frotter un peu pour la faire briller davantage.

— Vous croyez que ça va s’arranger ? me demande-t-elle.

Je me méfie des choses « qui s’arrangent ». Cela fait parfois deux vaincus au lieu d’un seul.

« Pourquoi la police n’a-t-elle pas tiré ? C’est honteux, les agents sont restés dans leur voiture alors qu’on pillait mon magasin sous leur nez. » Il aurait voulu voir des gosses de quinze, seize ans tués pour quelques caleçons. Sans doute étaient-ils de qualité supérieure.

Les ordures s’accumulent en tas qui grandissent à vue d’œil – ces montagnes d’ordures qui sont toujours le premier signe des civilisations en panne.

Ces mots sont de Romain Gary, dans Chien Blanc, publié chez Gallimard en 1970. Je vous le recommande.

Réfléchir froidement avant de parler permet parfois de parler bien au-delà de son cercle et de son époque.

Vous constaterez qu’il n’y a aucun lien avec certaines déclarations sur l’Égypte antique, l’électricité et l’Afrique en Europe.

On ne peut pas non plus traiter d’un coup toute la misère du monde, fût-on Émile Ajar.

Quant à moi, j’ai du bois à couper, je retourne me taire.

PS. Concernant cette histoire d’électricité pharaonique, la question n’est pas de savoir si c’est scientifiquement vrai ou pas, ou à tant de pourcents, mais de bien se rendre compte de la portée des réactions : mépris d’un côté, réveil de fierté de l’autre (si tant est qu’il n’y ait que deux côtés, bien sûr). C’est cette fierté réveillée qui m’a fait toucher du doigt l’ampleur du sentiment d’humiliation permanente qui étreint tant de nos contemporains. La paix sur eux.

Exercices d’exergues

Le terme exact pour désigner une sentence placée en tête d’un livre ou d’un chapitre serait plutôt épigraphe, mais exergue assonait mieux pour l’exercice.

Donc voici la recension de cette petite manie qui m’a prise : au cours de mes lectures, repérer toute phrase ou passage qui aurait sa place en exergue (ou plutôt en épigraphe, donc) d’un de mes romans, puis l’y placer.

Pour chacun je ne mets que le titre, les épigraphe proposées permettant aux esprits joueurs de se faire une idée du thème de l’ouvrage.

Persistance

Si je ne suis plus ici tu pourras encore me parler. Tu pourras me parler et je te parlerai. Tu verras.

Cormac McCarthy – La Route

Comme tu avais toujours été certain qu’il vivrait jusqu’à un âge avancé, tu n’as jamais trouvé urgent de dissiper la brume qui avait toujours flotté entre vous, et, par conséquent, quand l’évidence de sa mort soudaine, inattendue, s’est finalement imposée à toi, il t’est resté une sensation de tâche non terminée, une frustration sourde de choses non dites, d’occasions ratées à jamais.

Paul Auster – Chronique d’hiver

En écrivant, j’accomplis un travail que personne ne m’a demandé de faire – à part bien sûr quelques herbes folles et le sourire infailliblement lumineux de mon père disparu.

Christian Bobin – Un Assassin blanc comme neige

Quelque chose d’autre

Les chercheurs sont ce qu’ils cherchent.

Jorge Luis Borges – Le Simorgh et L’Aigle. In : Neuf essais sur Dante

La littérature sert à expliquer la complexité de l’univers, car le récit a pour point de départ un lieu et un moment précis.

Luis Sepulveda – Ingrédients pour une vie de passions formidables – Fable du chat de Felipe Gonzàlez

La Bousculante (inachevé)

Au bout du petit matin, cette ville inerte et ses au-delà de lèpres, de consomption, de famines, de peurs tapies dans les ravins, de peurs juchées dans les arbres, de peurs creusées dans le sol, de peurs en dérive dans le ciel, de peurs amoncelées et ses fumerolles d’angoisse.

Aimé Césaire – Cahier d’un retour au pays natal

Comme des riches

Pourtant, quand son esprit n’était pas obnubilé par les tempêtes, son intelligence naturelle lui permettait de deviner bien des choses et, notamment, de différencier les livres qui disaient vrai des autres.

Jean-Paul Dubois – Hommes entre eux

L’usage veut que le condamné le moins coupable ouvre le bal pour qu’il n’ait pas à assister à la mise à mort des autres.

Joseph Andras – De nos frères blessés

Berlineround

C’est le temps du petit homme qui commence,

Le petit homme indistinct,

Pareil en tout point à son voisin,

Le petit homme qui n’est grand que par sa souffrance,

Et par ce qu’il est capable d’endurer,

C’est de cela qu’on a besoin.

Laurent Gaudé – Nous, l’Europe

Très loin, très vite

« D’ailleurs c’est toujours comme ça : on ne comprend jamais rien, et un soir, on finit par en mourir. »

Jean-Luc Godard – Alphaville

L’âme est un jeune tigre qui bondit par-dessus la mort.

Christian Bobin

Tirs croisés

Je n’ai pas peur. […] Mais le fait est que nous vivons dans une société arriérée et mensongère, et je ne suis pas prêt à payer le prix de la sottise des autres.

Alaa el Aswany – J’ai couru vers la mer

Les râleurs et les ravis se ressemblent plus qu’il n’y paraît : mêmes certitudes et même volonté de ne voir du monde qu’un seul de ses côtés.

Christophe André – Et n’oublie pas d’être heureux

Vaincre sans combattre

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire

Pierre Corneille – Le Cid

… mais on triomphe !

Anonyme (publicité)

Ah, le bel exercice consistant à se jucher sur l’épaule des géants. Merci à eux !

Et à l’heure où tout le monde relit Proust (ne niez pas) j’ai pour ma part relu La Route, de Cormac McCarthy (dans la traduction de François Hirsh pour l’Olivier). J’en avais déjà parlé et je n’ai pas regretté de refaire l’expérience.

Lecteur écriveur

Chaque bon livre que je lis, en tout cas chaque livre que je trouve bon, me donne des leçons d’écriture.

C’est parfois une question de tournures de phrase, de choix de narrateur, de voix perceptible, de construction de l’histoire ou du roman tout entier.

Par exemple je viens de relire Une Vie française, de Jean-Paul Dubois (je relis Jean-Paul Dubois comme d’autres relisent Proust) et j’y ai éprouvé à chaque page le cocktail délicieux d’admiration et d’envie dont je m’étais délecté à la première lecture.

Nouvelle moisson de citations, avec entre autres : « Après les diamants giscardiens, les prébendes mitterrandiennes, voici qu’était venu le temps des tire-goussets chiraquiens. Décidément, nos immodestes monarques moralement amollis avaient l’éthique de plus en plus légère, et la main, elle, singulièrement lourde. » qui m’a de nouveau mis à genou.

Qu’aurait écrit Jean-Paul si, prolongeant son roman au-delà de 2005 il avait eu à parler de Sarkozy, Hollande et Macron ? J’en tremble de joie et de frustration mêlées.

Mais il n’y a pas que Dubois pour m’ouvrir des voies inattendues.

Une phrase toute simple, comme « Le monde ne paraissait jamais aussi paisible qu’après une chute de neige. » écrite par Joyce Maynard et traduite par Florence Levy-Paolini, m’ouvre de multiples portes.

Je pense ainsi à ce choix de mots, tous très courants, dont l’agencement me donne pourtant l’impression de les avoir jamais lu ainsi ailleurs.

L’auteure a-t-elle eu conscience de cet effet de première fois ? L’a-t-elle recherché, après plusieurs essais, sous l’apparente simplicité ? Ou bien est-ce moi seul qui me perds dans ce questionnement ?

La phrase lui serait venue comme ça, c’est tout.

Je m’interroge sur le narrateur : est-ce l’auteur ou son personnage qui émet cette opinion ? Y a-t-il derrière cette ambiguïté une volonté de favoriser la proximité du lecteur avec le personnage comme avec l’écrivain ? Est-ce une façon de faire très américaine qui ne nous viendrait pas à l’esprit ?

Je me demande comment j’aurais exprimé la même idée : peut-être avec quelque chose de plus plat comme « Le monde paraît très paisible après une chute de neige. » Et je m’en veux alors, bien que n’ayant pas eu à écrire cette phrase, de m’imaginer ne pas chercher plus loin, de m’arrêter à la première formulation descriptive qui me vient.

Ou alors j’aurais fait du Djeeb en lâchant les adjectifs et les adverbes dans un tourbillon de flocons qui, une fois posés, rendent enfin la nature à ses prédispositions mortifères. Bref, je me serais écouté écrire avant de me le reprocher.

En revanche j’ai beaucoup plus de mal à tirer parti de ce qui ne me plaît pas dans un livre que je trouve moins bon.

Je viens d’en finir un (lu jusqu’au bout malgré mon manque d’intérêt) et je me suis arrêté sur nombre de phrases, de formulations, d’idées, que je trouvais lourdes, inadéquates, banales, sans réussir à préciser cette impression.

Sur la construction, je parviens à me faire une idée assez nette : le roman commence vraiment à la page 50 (il en compte 129) et répète sans vergogne plusieurs scènes dépourvues de réelle importance avant de se perdre dans une accumulation de poncifs science-fictifs en forme de sornettes d’alarme.

L’agacement que j’éprouve en lisant m’incite à me demander si je ne succomberais pas au même travers dans mes propres romans.

Hélas, cette question auto-administrée ne m’aide pas beaucoup à m’améliorer.

Dans mes écrits, je me sens soumis à la pression de l’évidence : ça se passe comme je l’ai écrit au premier jet et ne peut plus se passer autrement.

Une action de mes personnages en entraîne une autre, qui en déclenche une troisième, selon un enchaînement qui me paraît tellement logique que rien ne peut plus m’en détourner.

Si les personnages sont piégés quelque part je n’imagine qu’une seule façon – réaliste, forcément réaliste – de les en tirer.

Toute remarque d’un lecteur sur la structure de l’histoire, toute proposition de coupe ou de développement, se heurte à ma propre limite : mais… enfin, non, ce n’est pas possible, ça ne tiendrait pas debout !

Une telle réaction de ma part passera pour de l’arrogance alors que c’est seulement de l’incapacité à quitter la cage narrative dans laquelle je me suis enfermé.

Heureusement il m’arrive parfois de trouver la clé et d’entrouvrir la grille.

L’éditeur à qui j’ai adressé le premier jet d’un roman où un personnage se suicidait en montagne m’a répondu ne pas pouvoir publier un livre reposant sur un tel événement.

Il n’y avait pas de demande de correction, mais je me la formulais quand même : pouvais-je changer l’histoire, raconter autre chose, autrement ?

Non, bien sûr, puisque toute une moitié du roman (notamment les réactions du second de cordée) reposait sur ce suicide. Je me suis senti bloqué, prêt à tout jeter.

Et puis, je me suis calmé, j’ai réfléchi en termes d’opportunités : ce refus pouvait-il me mettre en situation d’améliorer le texte ?

D’autres possibilités, moins radicales que forcer le passage ou tout jeter, me sont apparues.

Fallait-il que le suicide soit explicite ? Pouvais-je modifier légèrement le scénario pour laisser planer un doute et justifier de manière encore plus complète l’évolution du personnage survivant ?

Oui, c’était possible.

Au lieu d’une scène un peu caricaturale décrivant le saut dans le vide d’un dépressif après un discours larmoyant, je me suis orienté vers une résolution plus énigmatique : une descente en rappel silencieuse et une corde soudain libre, plus personne au bout. Le deuxième grimpeur se retrouvait seul, sans explication, partagé entre la peur et la tristesse. Cela me semblait mieux et me permettait ensuite de traiter le suicide comme une simple hypothèse, évoquée par un autre personnage, ce qui enrichissait sa relation au survivant.

Le roman ne sera pas publié pour autant, l’éditeur arguant d’un autre motif de refus. Il me faudra en trouver un autre.

En attendant, je continue de labourer le texte, avec de l’aide : une relectrice vient de faire un énorme travail dessus, essentiellement sur des détails.

Une de ses rares remarques d’ordre général m’a toutefois replongé dans ma cage narrative : un personnage adulte lui paraît manquer de maturité et d’intérêt dans ses expressions.

OK, mais je ne peux le faire agir ou parler autrement. Il est façonné ainsi dans mon esprit, par l’histoire que je lui ai inventée, et il ne peut plus en bouger.

C’est idiot, je le sais, rien de ce que j’ai écrit ne repose sur une réalité ou un passé indéformable. Je ne suis soumis qu’à mes limites.

Alors, je reprends un livre, en espérant le trouver bon, à la recherche d’admirations et de questions qui me feront envisager ma propre écriture sous un jour plus souple et plus ouvert.

J’ai donc lu Où vivaient les Gens heureux, de Joyce Maynard, traduit par Florence Levy-Paolini aux éditions Philippe Rey.

Civilisation Flee

Une séquence du documentaire d’animation Flee (clic pour replay), bien que située dans les années 90, m’a semblé parler encore d’aujourd’hui et nous poser toujours les mêmes questions.

Deux jeunes réfugiés afghans sont arrêtés par des policiers russes à Moscou. Ils n’ont pas d’argent sur eux, rien à troquer contre leur liberté à part une vieille montre. Après les avoir battus les policiers les entraînent vers leur camion stationné dans une impasse en renfoncement d’une grande avenue passante. Dans le camion attend déjà une jeune fille. Les Afghans sont précipités à l’intérieur, prennent quelques coups, mais tout s’arrête lorsqu’un capitaine apparaît, demandant avec autorité ce qui se passe.

« Ces deux-là ne veulent pas payer, mais celle-ci pourra payer d’une autre manière » répond un des flics.

Les deux gamins sont tétanisés de peur. La fille semble être ailleurs. Pas résignée, mais déjà dissociée, comme le sont parfois les victimes de traumatismes qui se sont « absentées » de leur corps le temps de souffrir.

Le capitaine fait dégager les garçons pendant que deux flics entrent dans le camion pour « s’occuper » de la fille.

La caméra recule, révélant l’impasse vide, puis l’avenue où se presse la foule – le camion policier est bien visible, les coups et les cris bien audibles – et un panoramique vers la droite montre ce vers quoi la populace se dirige : l’inauguration du premier McDonald’s de Moscou, avec musique, mascottes animales qui dansent en jetant des prospectus vers les passants, discours des responsables…

L’avenir radieux à l’occidentale ne sera pas dérangé par quelques violences et corruptions locales.

Tout a du sens dans cette séquence, tout peut s’appliquer à notre quotidien, plus de trente ans après.

Le renfoncement qui ne cache rien mais permet juste de ne pas voir ce qu’on ne veut pas voir, il suffit de ne pas tourner la tête.

La corruption prédatrice, capable de déshumaniser ses proies pour mieux en presser quelques gouttes de valeur ou de plaisir.

La perversion du grade et du pouvoir en général qui, au lieu de remettre de l’ordre, accentue l’injustice en l’officialisant.

La trivialité des promesses offertes par notre civilisation censée triompher de la barbarie alors que cette même barbarie se perpétue et se perpètre à quelques mètres.

L’engouement de la foule, aveuglée et assourdie par ses désirs ineptes – mais à cette époque, au sortir de soixante ans de soviétisme, même nos inepties semblaient hautement désirables.

La dissociation que le logo McDo offre aux passants hypnotisés, lesquels passants, bien que n’ayant pas de quoi se payer un Big Mac, peuvent en rêver et se croire enfin passé du bon côté de la civilisation.

Et surtout l’évidence béante de la loi du plus fort, sans contre pouvoir ni contrepartie, du côté de la matraque comme du côté du dollar.

De nombreux libertariens affirment que chacun est fondé à se défendre soi-même, à faire usage d’une force qui est par nature légitime lorsqu’on se protège. Que faire du corollaire énonçant que celui qui ne peut se défendre n’a qu’à souffrir en silence, libre de ne demander justice à personne, tout juste autorisé à se dissocier de son drame ?

Des élites russes actuelles fustigent notre occident pourri et dépravé, alors que, bien avant l’ouverture du McDo de Moscou (et de tractations financières d’une autre importance) ils baignent dans cette civilisation honnie et en jouissent sans même l’entrave d’une loi commune à respecter ou d’une colère populaire à craindre.

En introduction du film, le personnage principal – réfugié afghan maintenant adulte et diplômé – décrit ce que lui évoque le mot maison : c’est l’endroit où il se sent en sécurité, un endroit où il peut rester et qu’il n’est pas contraint de quitter.

La fille du camion n’a pas eu la chance de pouvoir considérer son propre corps comme étant sa maison.

Combien de temps considérerons-nous encore notre civilisation pourrissante comme étant notre maison ? Ou plutôt, quand aurons-nous suffisamment de courage pour la quitter, construire autre chose et nous sentir enfin en sécurité parmi nos semblables ?

Ce que nous appelons civilisation, culture ou art de vivre n’est pas un fait de nature, inéluctable, qui s’appliquerait à nous comme le passage du temps ou la pesanteur.

Il ne s’agit que de choix, souvent inconscients, mais répétés.

Comme disait Coluche, il suffirait que les gens arrêtent d’acheter pour que ça ne se vende plus : il suffirait de choisir de vivre autrement pour que notre civilisation, célébrée ou condamnée, change sans même avoir à mourir.

Mais nous préférons râler ou nous effrayer de tout changement, dissociés de nous-mêmes et de nos vrais besoins.

——————————-

Hasard, je lis Au printemps des monstres de Philippe Jaenada (respect !).

Redescendre

Il faut que je vous parle encore de Jean-Paul Dubois. Après l’avoir entendu à la radio, l’envie m’avait pris de faire comme lui, et donc d’écrire mon prochain roman en un mois.

De cette ambition à sa réalisation il n’y avait qu’un grand pas, que j’ai franchi tout gaillard.

Voilà, ça y est, premier jet de Une Voie à toi injecté dans le cloud. Ouf !

J’ai claqué l’écran du PC et, au lieu de danser autour avec des cris d’Arapaho éthyliques (comme je faisais avant, là ou là), j’ai traversé la France pour aller récupérer mon fils dans sa chambre d’étudiant et nous avons dévalé nord-sud jusqu’à Lacanau pour y tremper nos surfs.

Manière de dire que ça suffisait, l’infusion de clavier.

Mais j’ai surtout prévenu M. Dubois que j’avais réussi.

Il m’a gentiment félicité, m’a parlé de cette « performance » avec ses expressions à lui, comme montagne de mots, sacrée ascension, ou un mois au fourneau. J’en suis encore tout rose de fierté. La fierté c’est bien, ça tient chaud l’hiver, merci M. Dubois : vous êtes au poêle !

(oui, je me chauffe au bois et je fais les blagues que je veux avec le nom des auteurs que je respecte).

Et vous serez dans les remerciements que je me suis empressé de rédiger dès le point final apposé :

Ce livre et son auteur doivent beaucoup…

à Pascal Linden, guide de haute montagne, ouvreur de voies magiques et maître pédagogue de la grimpe…

à ceux qui équipent les falaises, entretiennent les voies, purgent ce qui doit tomber et affrontent parfois la rigidité administrative ou judiciaire pour que nous autres puissions prendre le risque de grimper en liberté…

à tous les Grimpailloux du village, en particulier Magalie, Odile, Gillou, Lulu, Jean-François, Jérémie, Nico, Patrick, Tony, Yannick (les autres, je vous aime aussi)…

à Jean-Paul Dubois (oui, l’auteur Goncourtisé) pour m’avoir cravaché à son insu afin de boucler le premier jet dans le mois imparti…

et à mon père, bien sûr.

Voilà, c’est donc fini. Tristesse post-partum ? Un peu.

Une Voie à toi sera plus sombre que Une Face, une trace.

Un peu comme Harry Potter, d’un tome à l’autre Jérôme grandit et ses lecteurs aussi. Ils pourront, à 17 ans, encaisser certaines situations auxquelles je ne les aurais pas soumis lorsqu’ils en avaient quatorze.

Il va quand même me falloir convaincre l’éditeur. J’ai toutes mes chances : l’éditeur est intelligente, forcément, puisqu’elle a choisi de publier Une Face, une trace.

Comme d’habitude, j’en propose le texte aux bêta-lecteurs qui auraient l’envie de cette sacrée ascension d’une montagne de mots. Contre retour sur les fautes, les faiblesses et les incohérences, ou juste pour le plaisir.

En avant-goût, le Djer dans sa première séance d’escalade :

— Allez, Djer : vas-y, c’est ton moment !

Toute la classe est là, autour de moi. Ils m’encouragent, sympas. Enfin, pas tous. Il y en a que je sens pressés de me voir minable sur les prises. Des jaloux, blessés par ma popularité. Je ne peux que leur pardonner, grand seigneur. Mais comment pardonner à la verticale, ce mythe écrasant qui me toise de haut : douze mètres de mur d’escalade, douze mètres verticaux, infranchissables sans y mettre les mains !

Je vérifie encore une fois le nœud de corde qui boucle sur les sangles de mon baudrier. Un nœud de huit, comme on vient de m’apprendre à le faire. Ce nœud et cette corde vont m’empêcher de mourir quand je tomberai comme un sac. Si tout va bien.

Je vérifie aussi le système d’assurage sur le baudrier de Jérémie. C’est lui qui va m’assurer, c’est-à-dire faire contrepoids et freiner ma chute piteuse. Jérémie est un pro de la grimpe, j’ai confiance. Mais il paraît qu’il faut toujours vérifier deux fois le nœud et le système d’assurage, sur soi et sur l’autre. Il paraît qu’on appelle ça le double check et que ça peut vous sauver la vie. Il paraît… J’en suis à une quinzaine de vérifications et j’ai toujours peur pour ma vie.

— Allez, Jérôme, on t’attend.

La prof s’impatiente. J’ai tergiversé pendant tout le cours et la cloche va bientôt sonner.

— Oui, Madame, je double checke…

Je double panique, oui !

Bon, il faut y aller.

Le faut-il vraiment ? Qu’est-ce qui m’oblige à tenter cette exploit incandescent : provoquer la pesanteur, aller chatouiller la verticale, risquer la morsure de la gravité universelle ?

— Jérôme Blandin !

OK, j’ai compris, j’y vais.

Voilà. La suite doit faire dans les quatre cent mille caractères (ou soixante-dix mille mots).

Je n’ai plus qu’à redescendre et me consacrer à autre chose – comme Jean-Paul Dubois – pendant que le texte prend un bon coup de tiroir.

Et peut-être lire enfin Reprendre le Pouvoir, de François Boulo, aux Liens qui Libèrent.

Rien de Commun

J’ai voulu donner, à rebours des modes et des tendances de nombrils, un grand roman populaire aux éclairages violents et faire revivre le Paris de la Commune, ses joies, ses exactions, ses excès, ses amours, ses énergies refoulées.

Ainsi Jean Vautrin débute-t-il l’introduction au magistral Cri du Peuple, l’adaptation de son roman par Tardi en quatre tomes de bande-dessinée.

« J’ai voulu ramasser la torche jamais éteinte de ceux qui l’ont tenue pendant deux mois et demi seulement et ont éclairé le monde conservateur de leurs utopies généreuses » continue-t-il avec des élans magnifiques jusqu’à dire que Tardi pourra « mieux que quiconque donner évidence, universalité, vie et force et gouaille et courage et dignité, au désespoir des jours bernés ou à la rage de vivre de ceux qui avaient trouvé leur destin au bout des barricades. »

Il y a du lyrisme dans la Commune telle que vue par Vautrin, avec aussi de la boue et du moche. Il ne faut pas s’y tromper.

Mais tout de même, on peut y voir du commun avec ce que nous vivons aujourd’hui, 150 ans plus tard, sous des conditions et des pouvoirs tout autres, avec toujours ce désespoir des jours bernés et la rage de vivre.

Au-delà de Vautrin et Tardi, de leur recréation bigarrée de la Commune, peut-être y a-t-il quelque chose à apprendre de ces 70 jours de fièvre et de sang, d’espoirs et de massacres, de tentatives et d’erreurs, nous qui sommes depuis plus d’un an sous la botte, non d’un virus, mais d’un pouvoir qui infantilise, sanctionne, profite.

Les livres qui traitent du sujet sont nombreux. On pourra en faire le tour dans le monumental (1438 pages!) La Commune de Paris, collectif coordonné par Michel Cordillot aux éditions de l’Atelier.

Bien sûr on regardera Les Damnés de la Commune (clic) sur Arte.tv (c’est gratuit jusqu’au 20 mai, ça ne coûte que le temps qu’on lui consacre, et ça le vaut !).

Il y a surtout de quoi s’y frotter, discuter, échanger, rêver, changer aussi…

Et peut-être éprouvera-t-on une étrange nostalgie du temps présent.

Non, vraiment, rien de commun dans cette Commune…

Merci Messieurs Vautrin, Tardi, Cordillot…

Moi, les hommes…

C’est un petit livre à la couverture violette qui me fait de l’œil, mis en avant par la médiathèque d’Annecy.

Je me souviens d’une polémiquette à effet Streisand datant déjà de six mois et j’attrape l’exemplaire au passage.

Juste après, l’ostéopathe qui doit me remettre la cheville en ligne m’annonce qu’il a trois quarts d’heure de retard et m’invite à aller attendre au soleil. J’accepte et ressors lire une bonne moitié du bouquin.

Cette introduction très perso juste pour mettre en lumière un fait trop souvent ignoré ou minoré par les hommes dit « féministes » : même en voulant parler du livre de Pauline Harmange je commence par parler de moi.

Moi, les hommes… Je comprends qu’elle nous déteste.

La seule chose à faire, lorsqu’on est intéressé ou interpellé par la parole d’une femme qui parle des hommes, est de se taire et de laisser la place.

Ce qui suit ne sera donc que des extraits de son ouvrage.

Ils sont dans l’ordre des pages, à vous de renouer les liens logiques et – mieux – de compléter en lisant le livre (clic) .

Moi les hommes, je les déteste

L’accusation de misandrie est un mécanisme de silenciation : une façon de faire taire la colère, parfois violente mais toujours légitime, des opprimé.es envers leurs oppresseurs.

Outre le fait qu’elle décrédibilise la cause des femmes, il paraît que la misandrie est très difficile à vivre pour les hommes : une violence insoutenable qui, à ce jour, totalise l’intolérable forfait d’exactement zéro mort et zéro blessé.

Finalement, la misandrie est un principe de précaution.

Le moins que puisse faire un homme face à des femmes au discours misandre, c’est de se taire et d’écouter. Il apprendrait plein de choses et il en ressortirait grandi.

En détestant les hommes nous ne faisons de mal à personne.

On confond souvent colère et violence, pourtant ces deux mots ne vont pas toujours de pair.

Parce qu’en soi, les conflits, c’est plutôt positif.

C’est fou ce qu’on peut s’oublier quand on est écrasée au quotidien par le poids de l’importance masculine.

Quand je doute, je repense à tous ces hommes médiocres, qui ont réussi à faire passer leur médiocrité pour de la compétence par un tour magique de passe-passe qui porte le nom d’arrogance.

Pour les femmes, il y a une nécessité à être en couple, parce qu’une femme seule n’a pas autant de valeur aux yeux du monde qu’une femme qui appartient à un homme.

Les masculinités toxiques qui nous oppressent sont forgées dans les cercles masculins fermés. […] À les entendre, ils ne font que passer du bon temps, ils s’amusent et s’entraident. En réalité, ils exacerbent leurs virilités pour étendre leur pouvoir et consolider leur réseau, le tout dans un grand combat de coqs. Ou plutôt dans une grande corrida, puisqu’en fait, ce n’est jamais eux qu’ils blessent dans le processus.

Détester les hommes et tout ce qu’ils représentent est notre droit le plus strict. C’est aussi une fête.

Ah, encore une chose : ami homme, si toi aussi tu souffres de masculinité toxique, tais ta bouche (c’est par là que ça sent le plus fort).