Climat septique

Nous sommes tous infectés par le virus du climat. Les pour, les contre, les neutres et les rienàfoutre, tous sont touchés, même à leur insu. Une pan-septicémie climatique.

Nos émotions, déjà : de la peur, de l’angoisse, de l’agacement, de la colère, de l’espoir, de la résignation. Autant de symptômes contradictoires d’une même contamination.

Nos sens, toujours à l’affût, mis à contribution pour confirmer le réchauffement ou réfuter la « doxa dominante ». Chaque changement perçu de la température devient un argument à exploiter partout, des conventions de bistro aux plateaux télé, en passant bien sûr par le résonateur des réseaux asociaux.

Nos gestes, traqués, auscultés, signifiés, exploités par une opinion ou une autre.

Prendrai-je ma voiture pour faire les courses, l’avion pour partir en vacances, ou le train, le bus, le vélo ?

Ai-je bien trié mes déchets, mangé de la viande ou du tofu, isolé mon logement, brûlé du diesel ou de l’uranium, cultivé bio, acheté de seconde main, fait livré mon repas…

Chaque décision du quotidien se charge de sens vis-à-vis du climat, pour réduire son empreinte carbone ou montrer qu’on n’est pas dupe de la pensée unique.

Les mêmes études scientifiques sont brandies pour attester de l’urgence ou au contraire démontrer le manque d’indépendance et les incertitudes des chercheurs.

Même la guerre et ses destructions sont analysées sous l’angle du climat. Alors, ces villes ravagées, sont-elles une vague de plus dans le tsunami de nos émissions, ou l’opportunité de tout reconstruire de façon écologique ? Ingénieurs et financiers sont déjà au travail pour chiffrer l’après-guerre sur les ossements des morts.

Réchauffement, pas réchauffement, cause humaine ou naturelle, bonnes pratiques ou écologie punitive ? La maladie du climat met en scène un duel dont seul l’avenir donnera l’issue.

Une façon de ne pas penser à aujourd’hui.

À toutes les zones de la terre qui sont déjà invivables maintenant, et souvent depuis longtemps, de par la main incontestable de l’homme.

Un îlot de chaleur en ville : invivable.

Un complexe industriel, une mine à ciel ouvert, une zone commerciale, une plateforme logistique, un port industriel : travaillable, mais invivable.

Un parc d’engraissement bovin, une usine à poulets, une monoculture intensive : invivable, ou juste en attendant la récolte, et donc la mort.

Toutes ces zones dont nous avons chassé la vie ne soulèvent pas de question climatique.

Unanimes, elles accusent l’activité humaine, notre impact sur la terre plus que sur l’atmosphère. Notre acceptation de sacrifier des espaces de vie pour gagner en productivité, en prospérité, en confort.

Et, contrairement au virus passionné du climat, les symptômes de cette maladie restent silencieux.

On ne visite pas les trucs moches, les endroits qui puent. On les cache sous le tapis, on regarde ailleurs.

Quand on en croise un par hasard, on ne fait pas le lien entre ce désagrément et tout ce dont nous profitons au quotidien. Ne pas voir, c’est ne pas croire : ça n’existe pas.

Ce n’est pas une simple question d’opinion ou de doxa.

Il n’y a pas de slogan facile pour résumer le problème.

Le problème, c’est nous, tous ensemble.

Les dégâts sont là, sous nos yeux, et nous y prenons tous part sans accepter de penser à ce qu’il faudrait changer.

Le grand bond en avant depuis le bord de l’abîme.

Ça va dégringoler, mais chut !

Je relis Après l’Extase, la lessive, de Jack Kornfield, et j’en extrais ceci pour aujourd’hui :

Si nous apaisons en nous-mêmes la clameur et l’avidité de la société de consommation, nous découvrirons les murmures intimes qui nous chuchotent ce que nous devons faire.

Boucler la corde

Qu’est-ce qu’on a fait au monde ?

Qu’est-ce qu’on a mis comme barrières sur les flots !

Combien de béton en couches épaisses sous nos pieds,

combien de temps avant qu’on étouffe de poussière ?

Et les lambeaux d’enfants éclatés sous nos bombes…

Et le silence d’oiseaux qui ne reviendront plus…

Nous, sans autre désir que tenir

au moins jusqu’à la fin du mois,

sans projet plus vaillant que les vacances prochaines,

sans autre responsabilité que de bien voter.

La roue nous entraîne, le moteur tourne,

ça carbure, ça creuse, ça bouge et ça trépigne,

rien n’arrête l’espèce qui va loin de l’avant.

Et puis, plouf, tous défis relevés :

le grand bond depuis le bord de l’abîme.

À quelle heure ferme le grand magasin ?

À quelle distance tenons-nous le repos ?

Est-il temps de plier toutes les dimensions

de ce que nous avons déployé ?

La place des loups est encore chaude.

En attendant l’éternité, je lis Bonjour Tristesse (il n’y a pas d’âge, merci Françoise).

Mort encore

Quand a sonné l’alerte, vous êtes descendu au sous-sol avec d’autres résidents de l’immeuble.

On s’est répartis dans les caves. Les premières détonations ont ébranlé le bâtiment. Autour de vous, ça criait, ça pleurait, ça gémissait.

Un choc plus puissant que les autres, suivi d’une longue convulsion dans la structure, comme un raz-de-marée qui se rapprocherait par le haut. Les lumières se sont éteintes.

Cri général. L’immeuble s’est effondré.

Pas de sortie, pas de réseau, odeur de gravats dans le noir, l’air devenu épais.

Il y a eu les hurlements, les torches hystériques des téléphones, les paniques.

On a tenté de déblayer un passage sans succès, puis de s’organiser, de compter ce qu’on a d’eau et de nourriture, de n’allumer qu’un téléphone à la fois pour économiser les batteries.

De la surface n’ont plus filtré que d’autres détonations, des grondements de chars, des échos d’éboulement.

Les heures sont devenues des jours. Le temps qui passe épuise tout.

Des gens que vous connaissiez se sont engueulés, battus, sous les cris des enfants et d’inutiles appels au calme.

L’odeur de sueur, de pisse et de merde est montée, au fil des corps qui se vidaient, avant de s’estomper : le nez s’anesthésie.

La soif a précédé la faim, mais c’est la peur qui domine.

On ne vous trouvera pas. On ne vous cherche même pas. Vous allez crever ici, les uns après les autres, de plus en plus seuls. Enterrés vivants dans les décombres d’une guerre venue d’ailleurs.

Cela va prendre du temps.

Après des suppliques interminables, le premier mort a déclenché une longue plainte partagée. Les survivants pleurent sur eux-mêmes. D’autres ont suivi.

Les derniers téléphones se sont éteints depuis longtemps.

Quand vous n’avez plus compté autour de vous que quelques souffles dans la nuit, deux idées de la mort se combattaient en vous. L’une s’appelait soulagement, et l’autre panique.

Les cadavres puent. Votre langue cartonneuse voudrait s’étancher de leur sang. Vous ne savez pas comment faire. Vous n’avez que vos dents pour trancher la chair morte. L’horreur d’y avoir pensé vous submerge, et pourtant la soif demeure.

De quoi allez-vous mourir ? Question douloureuse, au sens propre. Vos organes exigent de l’eau et le font savoir par tous vos nerfs.

De brusques bouffées de désespoir vous poussent à griffer aveuglément les gravats. Vous ne faites que provoquer de nouveaux éboulements. La poussière vous colle la gorge.

Même l’asphyxie serait une voie de salut. Cela aussi vous est refusé. Vous toussez du béton et vos poumons reprennent leur gémissement ventileux.

Le corps n’est que douleur, mais c’est l’esprit qui fait le plus mal. La folie vous pénètre, vous ravage, vous frappe la tête contre les décombres. Votre sang et vos larmes se perdent dans la poussière. Vous hurlez quelque chose comme un long sifflement. La mort ne répond pas encore.

Votre corps vous trahit : chaque seconde de vie supplémentaire est une torture.

Jamais vous n’auriez pensé finir comme ça. Mais c’est la guerre.

Étonnamment, alors qu’un peu partout il me semble qu’on meurt plus et plus mal, je lis Manières d’être vivants, de Baptiste Morizot.

Signe noir

Chaque fois que je revois la fin de Hair, j’espère que John Savage arrivera à temps pour prendre la place de Treat Williams dans l’avion du Vietnam.

J’ai beau savoir qu’il n’y parviendra pas, et que même s’il y parvenait, cela ne sauverait personne, je le supplie d’accélérer dans sa voiture, je cours avec lui sur le tarmac, et après je pleure avec les autres devant la tombe de George Berger.

Ce n’est qu’un film. Mon cœur se serre en vain : rien ne viendra modifier ce qui a été imprimé sur la pellicule. L’histoire est écrite.

Dans la vraie vie, les mêmes causes apparentes peuvent produire des effets profondément différents. Comme si, à chaque projection, quelques détails qui nous semblent insignifiants faisaient basculer le film dans un autre champ du possible.

C’est ça, la vraie vie : nous ne savons pas voir ce qui change dans le détail, le battement d’aile du papillon.

L’été dernier, de nombreux témoins ont dit, après coup, avoir repéré depuis longtemps l’agresseur au couteau d’Annecy, et n’avoir jamais pu penser qu’il deviendrait cet agresseur.

Cet homme-là a fait basculer, de façon apparemment imprévisible, la vie de nombreuses personnes.

Les détails qui nous échappent, nous exigeons de pouvoir les contrôler.

Après le drame, l’émotion est forte, on demande plus de sécurité, plus de loi, pour que des événements de ce type ne se reproduisent pas.

Mais, aussi graves que soient les conséquences de cette agression pour les personnes touchées, cet événement n’a en lui-même que peu d’impact direct.

Ce qui en a, c’est ce qu’on lui fait dire : comment on modèle l’avenir à partir de cette charnière. Toute l’inquiétude que le narratif autour de l’événement fait naître.

Je me suis senti alors plus inquiet de voir défiler une centaine de fachos masqués et hurlant leur haine dans les rues de ma ville.

Je suis plus inquiet de savoir que les discours de surveillance en réponse aux peurs deviennent des lois, lesquelles lois se retrouveront entre les mains des fachos lorsque nos peurs auront mis leurs chefs au pouvoir.

Je suis plus inquiet de voir les budgets militaires augmenter, parce que ces armes et ces soldats vont servir.

Le réarmement, conséquence d’une inquiétude générale, attise à son tour mon inquiétude particulière. Mauvais signe…

Dans le Cygne Noir, Nassim Nicholas Taleb nous enjoint de ne pas nous préparer à ce qui se profile en nous reposant sur ce que nous croyons savoir, mais à rester souples et prêts à nous adapter à l’imprévu, ce qui sort du cadre.

Les lois de protection ou de réarmement nous enferment dans un cadre de plus en plus étroit.

Cette étroitesse nous rassure faussement : plus elle resserre le champ des possibles, plus elle laisse de place à la surprise de ce qui viendra de l’extérieur.

À quand un gouvernement qui osera nous dire : prenez-vous en charge, nous ne pouvons pas vous protéger de tout ?

Un gouvernement qui nous prendrait un peu pour des adultes.

En attendant, j’ai lu Ouragan, de Laurent Gaudé chez Actes Sud.

Ta mère l’argent

Une petite phrase croisée dans un ouvrage sur la gestion des émotions (habilement titré Gérer ses émotions, par Olivier Nunge et Simonne Mortera) a éveillé une réflexion que j’ai envie de partager ici.

La phrase : « La vie commence par un deuil, celui de l’utérus de notre mère où nous étions logés, nourris, au chaud, protégés. »

Ma réflexion : et si notre relation à l’argent était le signe que nous avons mal terminé ce processus de deuil ?

L’argent, par ses entrées régulières – les revenus – et par son accumulation – l’épargne – reconstitue l’utérus perdu, ce coussin protecteur dont la perte nous a laissés inconsolables.

En bonne mère, l’argent nous donne un toit, de la nourriture, nous protège du froid dedans et dehors, nous sécurise face à l’avenir…

À se demander si les milliardaires et tous ceux qui accumulent le fric sous tant de prétextes (mérite, pouvoir…) ne seraient pas les plus perdus de tous les enfants, en quête perpétuelle du plus gros, du plus solide, du plus protecteur des utérus disponibles.

Sous leurs airs dominateurs et leurs discours vainqueurs, seulement de la peur et un grand cri muet : MAMAAAAN !

Mais l’argent est une mère fictive qui peut s’évaporer d’un claquement de doigts.

Et, comme toutes les mères, l’argent ne protège ni des tempêtes, ni de la foudre, ni des bombes, et encore moins de la folie des hommes. L’argent peut même provoquer cette folie, l’attiser, l’attirer.

En 2024 comme avant, je veille donc à prendre l’argent pour ce qu’il peut apporter – une énergie de circulation et d’échanges – et non pour ce qu’il n’est pas : un doudou maternel de substitution.

On m’a prêté Minuit dans la Ville des songes, de René Frégni, que je lis donc avec plaisir mais sans avoir pu contribuer aux revenus de son auteur, désolé.

L’année d’avant l’année dernière

Un scandale chassant l’autre, qui se souvient en ce début 2024 de ce que fut la fin 2021, bien encrassée au pass sanitaire ? Il est donc temps pour moi de ressortir la petite histoire troussée pour saluer l’entrée en piste de 2022.

C’était il y a deux ans seulement. L’Ukraine vivait en paix, les Iraniennes allaient voilées, on croyait encore que les Talibans, mais non, quant aux Palestiniens et aux Israéliens… Bref, bonne année à tous, et replongeons-nous dans l’an tépénultième.

Voilà que ça n’avance plus : la fin de 2021 est toute grippée, le calendrier ralentit, du sable plein les rouages.

Au Ministère du Temps qui passe, on s’arc-boute. Avec un peu d’effort sur les leviers usuels, on pense pouvoir relancer la machine avant que le grand public ne s’aperçoive que tout est coincé. En fait les gens du peuple sont au courant, mais on ne voudrait surtout pas qu’ils s’habituent trop à ce temps alangui. Ce ne sont quand même pas des vacances, juste une période d’impuissance.

Le Ministère des Défis et Challenges fait déjà la grimace devant la baisse de motivation dans la start-up nation. « Trouvez un truc, quoi ! » Il faudrait au moins pousser les curseurs jusqu’à Noël. Les spécialistes pensent l’exploit jouable, mais après… On n’ira pas plus loin. En tout cas, pas tous. Il sera nécessaire de trier. Et donc définir un critère de tri entre ceux qui passent et ceux qui restent.

Au Ministère des Solutions Arbitraires, quelques technocrevures commencent à caresser l’idée d’un pass pour accéder à 2022. L’idée n’est pas neuve, et d’ailleurs le Ministère des Idées Neuves demande des droits d’auteur. Au Ministère des Mots Passant on fait valoir que le mot de pass pour 2022 va se faire hacker et que l’Humanité entière risque de s’engouffrer en fraude dans une année déjà bloquée. Engorgement à prévoir, toute la misère du monde dans l’entonnoir. Le Ministère des Entonnoirs dépose, par réflexe, une motion de censure.

Chacun semblait devoir se renvoyer la balle sans une chance d’atteindre le but – quel est-il, déjà ? – lorsque, au Ministère des Solutions Oubliées, on eut une idée ancienne – bien lavé, c’est comme neuf – ainsi formulée : « Il suffirait de ressortir une bonne burette de créd’huile, ce concentré de crédulité grasse et de croyances visqueuses qui a déjà bien fait ses preuves, et d’en créd’huiliser les rouages de notre beau système, hélas tout encrassé par l’accumulation de mensonges et d’exagérations. Ça n’ôtera pas la crasse, mais ça permettra quelques tours de roue supplémentaires, au moins jusqu’à 2022, sans qu’on ait besoin de tout nettoyer à fond. »

Créd’huile ! Comment n’y avait-on pas pensé plus tôt ! Tous les ministères se rangèrent comme un seul homme derrière cette solution parapluie qui leur évitait d’être éclaboussés par ce problème de temps figé.

Certes, dans les hauts lieux de pouvoir bien encrassés, chacun risquait d’être touché par quelques gouttes de créd’huile, et donc d’abandonner un peu plus de son libre arbitre et de sa pensée critique. Bah, on survivrait sans… Et comme l’efficacité de la créd’huile se complétait d’une bonne dose d’amnésie satisfaite, cet abandon de liberté se diluerait dans une béatitude confite.

Ainsi fut fait et les rouages rouillés, soudain gracieux de se sentir graissés, reprirent leur ronde grinçante dans un roulement ronronnant. Bien sûr, le bruit de ce redémarrage ferraillant rappelle à chacun que nous sommes toujours pris dans un engrenage à carnage prêt à se recoincer grimace. Mais le train du temps étant reparti, l’entrée en gare, et à l’heure, de l’année nouvelle nous donne l’impression que, si tout n’était pas plus propre, au moins on avancer encore un peu.

Noyés dans la créd’huile, on y croirait. Oui, pour le bien de tous on y croirait. Et que passe 2022 !

——————————-

Pendant que 2023 tirait à sa fin, j’ai lu Le Silence, de Dennis Lehane (traduit par François Happe) et j’y ai retrouvé la puissance qui m’avait subjugué si fort dans Un Pays à l’aube.

Merci messieurs DuponKen

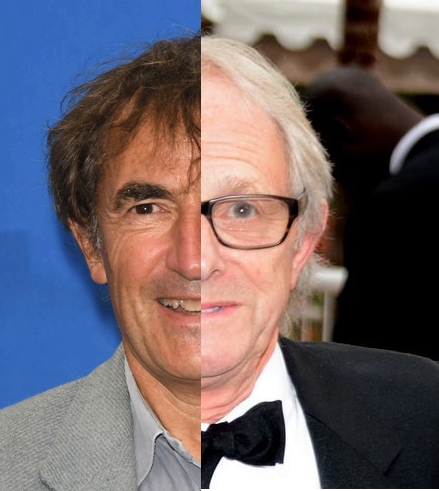

Sous ses airs de fable, le nouveau film d’Alpbert Dupontel nous dit ce qu’on peut faire lorsqu’on a du pouvoir.

Et le nouveau film de Ken Loach nous dit ce qu’on peut faire lorsqu’on n’en a pas.

Bien sûr, on leur répondra qu’il est facile de donner des leçons, et que si un film (ou un livre, un tableau, une chanson…) pouvait changer les choses, ce serait fait (ou interdit) depuis longtemps.

J’ai déjà rendu hommage à M. Dupontel (ICI), j’ai apprécié ses propos sur Thinkerview, et je pense l’honorer aujourd’hui (lui seul acceptera ou pas) en le rapprochant de M. Loach (je reconnais toutefois que le montage photo ci-dessus est esthétiquement critiquable).

Quant à nous, pauvres petits rien-du-tout, continuons gaîment de voir des films, de lire des livres, de regarder des tableaux et d’écouter des chansons, tant que nous pouvons.

Par exemple, je lis Le Royaume désuni, de Jonathan Coe, traduit par Marguerite Capelle.

Prison Break

Un documentaire, visible sur arte.tv (clic), enquête sur le travail forcé des prisonniers chinois et étrangers incarcérés en Chine.

Si vos vies trépidantes ne vous permettent pas de consacrer 94 minutes à ce doc, laissez-moi vous le résumer : les prisons chinoises devant être financièrement autosuffisantes, leurs dirigeants exploitent les prisonniers comme main-d’œuvre gratuite et emploient des méthodes plus que brutales pour faire fabriquer ou emballer des produits que nous avons de fortes chances de retrouver vendus chez nous sous des marques occidentales s’affirmant pourtant vertueuses.

Il y a des milliers de prisons en Chine, des millions de prisonniers, nombre d’entre eux condamnés pour raisons politiques.

L’opacité des circuits de sous-traitance et d’approvisionnement est telle que, d’une façon ou d’une autre, tout produit totalement ou en partie fabriqué en Chine peut être issu de cette forme d’esclavage.

Pour une bonne part, les horreurs qui sont en cours sur notre planète échappent à notre pouvoir d’action. À part manifester, nous ne pouvons rien pour l’Ukraine, Gaza, les bateaux surchargés de migrants et tous ceux qui souffrent loin, hors d’atteinte, sous les radars.

Mais nous pouvons lire une étiquette. Même une étiquette de prix.

Un des témoins du documentaire énonce : « quand un fournisseur vous propose un produit à la moitié du prix de tous les autres, vous ne réfléchissez pas plus loin. »

C’est pourtant ce que nous pouvons faire : réfléchir à ce que nous achetons.

Chacun est libre de son porte-monnaie. Chacun peut se renseigner sur l’origine de ses consommations.

Cela prend du temps. Les résultats ne sont pas certains.

Il est facile de se dire qu’un produit qui coûte deux fois moins cher que son concurrent est probablement fabriqué de façon peu respectueuse.

Mais un produit cher peut aussi avoir transité par une prison chinoise.

Parfois, il vaut mieux ne pas acheter du tout, se débrouiller autrement.

C’est là que se situe notre pouvoir, pendant que ceux qui sont censés nous représenter votent des résolutions encourageantes, mais qui seront sans doute battues en brèches par les petits margoulins de la chasse aux centimes. Ils gagnent beaucoup sur notre indifférence ou notre crédulité.

À nous de leur montrer qu’ils ont tort, non pas dans la rue, mais dans nos achats.

Comme le résume un député européen : tant que ça rapportera, tant que notre consommation participera à ce système-là, nous serons co-responsables du travail forcé. À nous de faire plus que témoigner une solidarité de façade.

Pendant que les prisons se remplissent, je lis Hors gel, d’Emmanuelle Salasc, chez P.O.L.

Because of You

Une nouvelle chanson des Beatles – la dernière sans doute – vient de sortir.

Au-delà du caractère événementiel de l’info, de la prouesse technique réalisée, ce qui me touche c’est la date.

Bousculés par l’agenda israélo-palestinien, lui-même secoué par la tempête Ciaran, les médias n’arrivent plus à rendre compte de la guerre en Ukraine et encore moins des soubresauts environnementaux, judiciaires, policiers, financiers, moraux, des petits gars qui nous gouvernent ou aimeraient tant nous gouverner.

Et c’est pourtant maintenant, au cœur de cette période (que chacun peut colorer de sa propre nuance de noir) que Paul et Ringo ont décidé de sortir leur petite chanson.

Il n’y avait pas d’urgence.

John, à l’origine du morceau, est quand même mort depuis plus de 40 ans.

George, qui a payé son écot en guitare rythmique, l’a suivi depuis plus de 20 ans.

Peter Jackson lui-même (rassurez-vous, il n’est pas mort) a traité la cassette de John pour en isoler son chant voici au moins 4 ans, parallèlement à son documentaire Get Back.

Bref, on aurait pu attendre encore un peu, voir comment les choses se tassent sur les multiples champs de bataille qui se poussent du coude pour occuper l’espace médiatique, mais non : « Allez, Ringo, a dit Paul, on y va, on la sort quand même, ça ne peut pas leur faire de mal. »

Du haut de ma petite passion pour la musique en général, et pour celle des Beatles en particulier, je leur dis merci.

Merci de nous montrer aujourd’hui qu’il est possible de mettre toute son énergie, toutes ses tripes, toute sa haute technologie, non pour tuer son prochain ou faire valoir ses droits, mais pour partager quelque chose de beau qui touche. Je ne suis pas naïf, il y a certainement des sous à la clé, mais quand même, c’est beau et ça touche.

Merci de nous témoigner aujourd’hui, surtout aujourd’hui, qu’être humain c’est aussi se montrer capable de ça. Ressusciter deux morts, rendre leurs voix audibles, les accompagner dans leur long chemin jusqu’à nos oreilles.

Merci de nous rappeler que dans le marigot puant de nos vilenies surnagent quelques fleurs en boutons qu’un peu de talent et de pugnacité font éclore.

L’émotion qui m’a étreint en voyant, dans le mini-doc sur la fabrication du morceau, Paul, George et Ringo écouter la petite chanson de leur vieux copain mort sur une cassette crachotante, n’est pas étrangère à celle que j’éprouve en apprenant telle explosion, tel massacre, telle tempête.

Ils sont à la fois tristes et nostalgiques, ces trois musiciens, mesurant à la fois leur perte et l’intensité du bonheur qu’ils ont partagé, la puissance de ce qu’ils ont créé. Quelques notes sauvées, pour cœurs déchirés.

Tout cela, c’est de l’humain. On ne choisit pas. On prend, c’est comme ça.

Merci donc, quand le désespoir monte ses embuscades, de nous rappeler qu’il y a cela aussi en nous, un peu de Beatles (ou de Stones, si vous y tenez), de Van Gogh, de Franquin, de Vinci (pas les autoroutes, merci), de Mozart ou de Michel-Ange (ajoutez qui vous voulez.

C’est là, en nous et autour, dans des sourires de gamins et des larmes d’anciens, jamais loin de la surface.

Merci, John, Paul, George, Ringo et tous les autres, merci aussi à ceux qui savent écouter, regarder, aimer, par-dessus tout.

En ce moment je lis Timika, western papou, de Nicolas Rouillé aux excellentes éditions Anacharsis.

Mots à terre

Le feu et la mort, où que l’on soit

Il n’est pas facile de parler de ma petite honte nombriliste alors que tant de gens meurent sous les balles et les bombes. Là-dessus pourtant, je me questionne.

Les événements ont-ils besoin de clarté, laquelle est souvent simplificatrice ?

Ou faudrait-il au contraire accepter le chaos dans toute sa réalité et ne pas chercher les mots qui le réduisent à de l’intelligible, forcément parcellaire ?

Ma première réaction en apprenant l’attaque dont a été victime Israël a été de l’ordre du « Ils l’ont bien cherché ! » D’où ma honte.

Cette première réaction aurait pu être de compassion pour ceux qui souffrent et meurent, quel que soit leur bord, leur engagement dans le conflit, leur responsabilité.

D’ailleurs, qui sont ces « ils » qui l’auraient si bien cherché ?

Les hommes au pouvoir, peu nombreux, responsables de la situation générale ?

Ceux qui leur ont donné ce pouvoir, plus nombreux, responsables également ?

Ou ceux qui meurent sous les balles, danseurs d’une rave party ou simples passants d’une rue jusqu’ici tranquille ? Ridicule, il ne cherchaient rien d’autre que la vie. Et même alors, leur danse et leur tranquillité, à quelques kilomètres du désespoir, presque sous les yeux des prisonniers de Gaza, ne leur donnent–elles pas une certaine responsabilité, leur part de « bien cherché » ?

Et les Gazaouis qui ensuite mouraient sous les bombes de représailles, ne l’avaient-ils pas bien cherché aussi ?

Je tournais en boucle sur des mots décrivant des réalités incompatibles.

Les mots créent des catégories qui nous permettent de nous rattacher à une version du réel, celle qui nous convient, celle qui nous soulage ou encourage notre colère.

Une fois passée la honte, je ne savais pas comment me positionner face à ce réel insaisissable.

Une correspondante d’Arrêt sur Images pointait d’emblée l’usage des mots à travers l’asymétrie lexicale dans les différents articles français entre « victimes civiles » côté israélien et « morts palestiniens » de l’autre côté, comme s’il était dénié aux habitants de Gaza d’être des civils et des victimes.

Une interview de Samy Cohen déplaçait le curseur dans l’autre sens en glissant l’idée que le gouvernement israélien pouvait avoir sa part de responsabilité dans le maintien du Hamas à Gaza.

Pour le juriste Antoine Garapon, les mots ont un sens légal et tranchent le débat – ce sont des terroristes, pas des résistants, il s’agit d’un conflit et non d’une guerre, donc pas de crime de guerre – sans pour autant ouvrir la voie vers une solution. Elle sera politique affirme-t-il. Mais où est la politique quand les corps continuent d’être transpercés, déchiquetés ?

Simone Bitton appelle à élargir le scope : « Dès que le sang coule, tout le monde veut oublier le contexte, alors qu’il faut plus que jamais le rappeler, regarder les cartes, revenir en arrière, reprendre la chronologie. »

Mais il ne s’agit pas de contexte quand les roquettes fusent et les bombes explosent : c’est de l’ici et maintenant cristallisé.

Pourtant, un de ses mots me frappe pour nommer les émotions à l’œuvre : désespoir.

Une autre de ses expressions me semble décrire aussi ce qui se passe : attentat-suicide collectif. Selon Simone Bitton toujours : « Les combattants du Hamas, qui sont des kamikazes, savent qu’ils vont mourir et que leurs familles vont payer très cher. »

Les émotions sont ce qui nous met en mouvement. Le désespoir a mis ces terroristes en mouvement.

Les bombes en représailles vont-elles rendre l’espoir à ceux qui en manquent à ce point ?

Quelle politique de l’espoir pourrait ouvrir une nouvelle ère dans cette région ?

Je ne sais pas, bien sûr. Netanyahou ne sait pas non plus, figé dans sa posture « c’est une guerre et nous allons la gagner ! » Que de sang à venir…

Quand les mots nous mettent à terre, quand les mots eux-mêmes ne sont plus que sang et poussière, ne nous restent plus que les actes. Et les actes se poursuivent, les balles tuent, les bombes explosent.

Qui osera la main tendue, au risque de se la faire trancher ?

EDIT : peu après la rédaction de ce billet, un ministre a affirmé combattre « des animaux humains ». Cela ne confirme ni n’infirme mon point de vue, mais provoque en moi une réflexion supplémentaire. Nous n’apprenons rien de l’Histoire et ceux qui prônent l’indispensable « devoir de mémoire » n’hésitent pas, quand leurs émotions ou leur intérêt les y poussent, à le piétiner sans vergogne.

Edgar Morin l’annonçait déjà en 2005 dans une tribune du Monde : « L’argument de la survie n’a pu jouer qu’en […] donnant à un passé aboli une présence hallucinatoire. […] Sharon ignore que le triomphe d’aujourd’hui prépare le suicide de demain. A court terme, le Hamas fait la politique de Sharon, mais à moyen terme, c’est Sharon qui fait la politique du Hamas. »

En ce moment je lis La Promesse de l’aube (1960, Gallimard) de Romain Gary, et j’en profite pour lui emprunter cette phrase extraite des Racines du ciel (1956, Gallimard) : « Personne n’est jamais arrivé à résoudre cette contradiction qu’il y a à vouloir défendre un idéal humain en compagnie des hommes. »